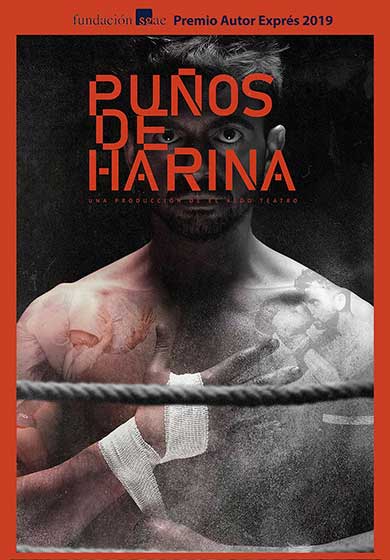

El recurso de las historias paralelas que, conforme avanzan, se cruzan o relacionan en algún punto es, sin duda, sugerente en cine, en teatro más bien un arma de doble filo. El combate de boxeo, en diez rondas, por dos personajes, en total veinte, por el que apuesta Puños de Harina, que se estrenó ayer en la escuela de Cristina Rota, Sala del Mirador, se hace algo (y muy) pesado. Dos jóvenes gitanos, -interpretados por, eso sí, un gran Jesús Torres que se dirige también a sí mismo-, que habitan uno en los preludios de la segunda guerra mundial, otro en la España sureña de los 80. Ambos son boxeadores, los golpes los reciben sin embargo de un contexto homófobo y racista, y planteando la pregunta, repetida hasta la saciedad a lo largo del texto, de cómo tratar de adherirse a los designios y estándares del concepto de hombre, tan machista y violentado, tan estigmatizado (quizás y ojalá) en estas dos décadas corridas de Siglo XXI. En una escena que te va marcando, en una y otra esquina del escenario, ese cambio de época y de relato, la obra transcurre como si fuera un partido de tenis, moviendo la cabeza a una y otra parte de la pista. No se ha llegado a la mitad y ya empiezas a cansarte, comprender que esas dos historias paralelas a penas se rozan con la punta de los dedos, con un broche final algo tibio, en boca del protagonista contemporáneo, con una frase tan tímida como adivinada.

Quizás los grandes temas de la homofobia, el nazismo, la competición, la identidad sexual o el primer amor sean tan grandes y poderosos que no entren, sin golpearse, en un pequeño ring de boxeo.