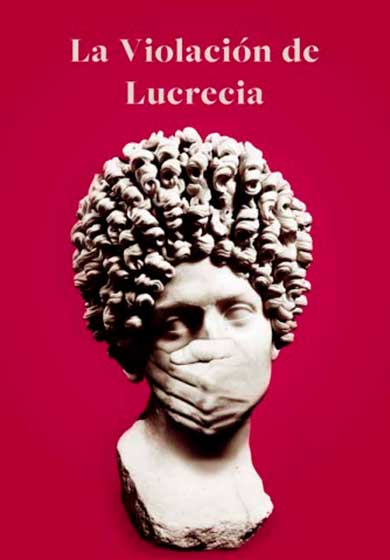

La violación de Lucrecia es uno de los clásicos más punzantes de la obra shakesperiana. En esta versión la dramaturgia intenta reinventar la rueda bajo los mimbres de la música de José de Nebra (1702-1768) en forma de zarzuela barroca en dos jornadas, a partir de la obra original «Donde hay violencia, no hay culpa». La pieza, construida a partir de las voces de cuatro personajes y la intervención de dos fantasmas-actores personificados por Manuela Velasco en el papel de Lucrecia y por Borja Luna en el papel (machirulo y roído) de Sexto, saca a relucir el mensaje desgastado de un feminismo que expone tibiamente aquello a lo que aspiramos, pero sin reivindicar ni explorar las bases del patriarcado ni las causas de aquellas manifestaciones (más agresivas o más cotidianas) con las que nos encontramos en el día a día.

La dramaturgia se remonta a la época romana para universalizar el contexto hacia el presente (a través de un fantasma que ha traspasado las paredes y los recuerdos durante unos 2532 años) sin mucho tino. Aquello que resulta lejano (las costumbres romanas), sigue siéndolo, mientras que aquello que debería resultar más apegado a la realidad parece artificial y demodé. La pieza musical construida por de Nebra en el siglo XVIII se ‘deconstruye’ y fragmenta entre segmentos musicales y diálogos ininterrumpidos de verborrea feminista liviana y para principiantes. Además, el hilvanamiento de música y diálogo sobre escena simplemente no encaja en el contexto zarzuelístico, en el que la construcción músical sufre por falta de un ritmo continuado y en el que una no acaba de encontrar el ritmo adecuado propriamente teatral (precisamente por el uso de recursos literarios embutidos y traducidos al lenguaje meta-teatral). Por su parte, la contraposición de la némesis de Lucrecia, el príncipe Sexto, tampoco ayuda a soportar el discurso propiamente feminista que parece defender el fantasma de la Lucrecia ya-actualizada-a-su-tiempo: la postura masculina chulesca acentúa ese discurso trillado por el que se defiende al patriarcado como un glitch del sistema. «Claro, es que él era un loco y por eso la violó». Y a todo esto, el fantasma de Lucrecia tampoco trata de evitar la violación en sí (hasta aquí todo bien) sino que la víctima se despoje de la culpa a raíz de esa exhibición de poder (porque eso ya sí que no lo podemos permitir). Desde el punto de vista dramatúrgico, la obra pretende ser filigrana y se queda en discurso moralizante y pedante con tintes incendiarios.

Por lo que se refiere al acento musical de la obra, el debut de Alberto Miguélez Rouco en la dirección musical y del conjunto Los Elementos en el Teatro de la Zarzuela ha andado entre sobresaltos y momentos de brillantez, por momentos decidido a imbuirse en la propuesta teatral y por momentos desconcertado sobre el devenir de los acontecimientos. Las interrupciones por los diálogos introducidos en esta nueva versión le restaron intensidad a la rama orquestal del espectáculo, sin perjuicio de las intervenciones destacadas en la sección de percusión y cuerdas. En cuanto a las voces, destacó especialmente Marina Monzó en el papel de Tulia (la enamorada de Sexto que luego es abandonada a su suerte) por emoción y control de los fiatos, especialmente en la Música nº10 en la segunda jornada de la pieza. También correctas y en su sitio estuvieron Carol García en el papel de Colatino y Judit Subirana en aquel de Laureta. Descalabro de la voz nasal y aspirada de María Hinojosa Montenegro, a la que Lucrecia se le quedó grande y despojada de dramatismo.

En resumen, el Teatro de la Zarzuela acogió una zarzuela barroca (si es que esa apostilla encaja) con trazos operísticos, con un tono moralizante sobre el relato del feminismo de su dramaturga, y nada más.