En Casting Lear me atravesó una sensación poco común: la fragilidad dejó de esconderse.

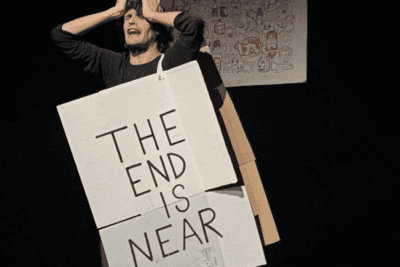

Andrea Jiménez propone una innovación escénica que no pasa por la tecnología ni por el exceso, sino por despojar lo superfluo e ir a la esencia: el escenario en su estado más primario, el teatro reducido a una presencia, la magia de ese aquí y ese ahora. Siguiendo al pie de la letra el espacio vacío de Peter Brook, aquí no hay nada que distraiga de lo esencial. Y lo esencial, resulta, es incómodo: mirar cómo se construye un acto teatral al mismo tiempo que se fractura.

Andrea investiga los cruces entre ficción y realidad, teatro y performance.

Lo más poderoso es esa invitación a ver al actor sin armadura, sin la coartada del personaje como escondite. Hay una honestidad conmovedora en la forma en que Jiménez se expone y nos expone, agradeciendo implícitamente la mirada del público y devolviéndonos una reflexión sobre el perdón que no tiene nada de solemne. El perdón aparece como un proceso torpe, lleno de silencios, de frases mal dichas, de afectos que llegan tarde. Y quizá por eso resulta tan verdadero.

Casting Lear atraviesa como una reflexión dolorosamente actual sobre el poder del heteropatriarcado: esa educación sentimental que enseña a no llorar, a no nombrar la herida, a demostrar el amor a través de lo material porque no sabe hacerlo de otra forma. Aquí el conflicto no es solo el de Lear y sus hijas, sino el de generaciones enteras incapaces de decir “te quiero” sin traducirlo en objetos, herencias o sacrificios mal entendidos. La obra deja flotando una pregunta incómoda y necesaria: ¿qué queda cuando el amor no sabe expresarse?

Tal vez el arte, en su desnudez más radical, nos enfrenta a una vulnerabilidad que nos conmueve sin defensa posible y que llevamos años aprendiendo a negar.

Casting Lear tiene todas las entradas agotadas pero puedes ver toda la programación de la Abadía aquí.